王荆公再罢政翻译(王荆公再罢政注释分享)

王安石为唐宋八大家之一,是受到后世高度肯定的文章高手。然而就他的文学观念而言,王安石似乎对文章写得漂亮并不措意,他在《上人书》中说过这样的话:“所谓辞者,犹器之有刻镂绘画也。诚使巧且华,不必适用;诚使适用,亦不必巧且华。要之以适用为本,以刻镂绘画为之容而已。不适用,非所以为器也,不为之容,其亦若是乎?否也。然容亦未可已也,勿先之,其可也。”

王安石认为文章写得漂亮,只是对社会服务的一种补充,并不能成为文章的主体,也正因为他的这段话,而被袁行霈认为:“可见虽然王安石不排斥文学的艺术性,但他更重视文学的社会功用。”(《中国文学史》)袁先生同时指出王安石的文风也有其缺点,那就是过分注重逻辑说服力,而对艺术感染力重视不够。

笔直站立的王安石

从其他的历史记录来看,王安石也确实讨厌漂亮的文采,《邵氏闻见录》卷十四中有这样一段话:“东坡中制科,王荆公问吕申公:‘见苏轼制策否?’申公称之。荆公曰:‘全类战国文章,若安石为考官,必黜之。”

苏轼考中进士后,王安石问吕公著是否看到了苏轼的考卷,公著大赞此卷写得漂亮,王闻此很不以为然地说:不过就是战国时人写的那种漂亮文章,如果我是主考官,肯定把他刷下去。如此说来,王安石不喜欢这种文章的华而不实,他更看重的是言之有物。

其实王安石更看重自己经世致用的所作所为,他当年所进行的政治改革也正印证了这一点。宋神宗咸宁二年,王安石当上了参知政事,虽然他还不是宰相,但已经开始实施新政,因为他得到了皇帝的支持,故而大刀阔斧地改革政体,为此也受到了保守势力的坚决抵抗。

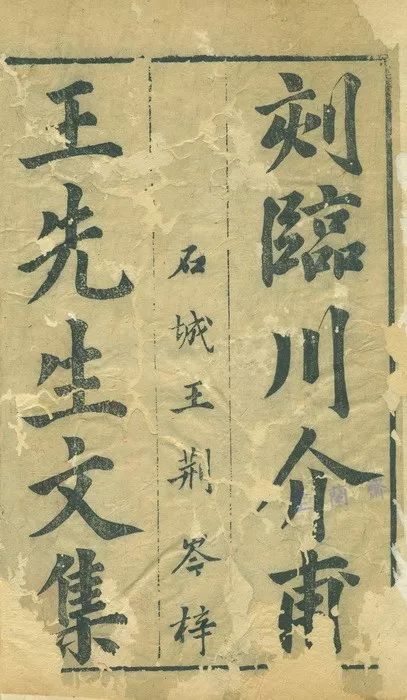

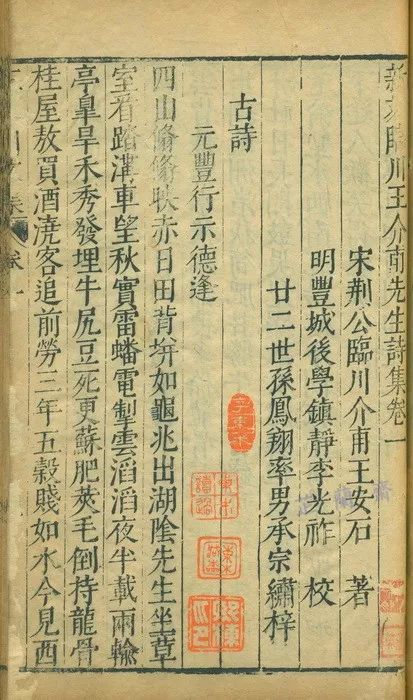

王安石撰《新刻临川王介甫先生诗文集》一百卷,明万历四十年王凤翔光启堂刻本,书牌

王安石撰《新刻临川王介甫先生诗文集》一百卷,明万历四十年王凤翔光启堂刻本,卷首

针对王安石实施的新政,司马光给其写了封《与王介甫书》,这封信有三千字之长,提出了五大弊端。而王安石的回信却仅有司马光篇幅的十分之一,总计380字,此信名为《答司马谏议书》,其中一个著名的段落为:“盖儒者所重,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。”王安石在此信中以其言简意赅的回答方式,利落干脆地一一反驳司马光所提出的五大弊端,即此可以看出王安石特有的文风。

关于司马光的观点,苏轼在《司马温公行状》中有如下的描述:

天地所生财货百物,止有此数,不在民则在官。譬如雨泽,夏涝则秋旱。不加赋而上用足,不过设法阴夺民利,其害甚于加赋。此乃桑洪羊欺汉武帝之言,太史公书之,以见武帝不明耳。至其末年,盗贼蜂起,几至于乱。若武帝不悔祸,昭帝不变法,则汉几亡。

细品司马光所言,确有其理,他认为社会上能够产生的财富就这么多,在总量不变的情况下,官府拿走的多,老百姓手里就会少,而王安石的做法就是与民争利。而后司马光举出了官逼民反的例子,以此来说明对百姓盘剥太重,会让天下大乱。针对司马光的这么一大段论述,王安石只用了九个字就予以了反驳——“为天下理财,不为征利”,且不论其所言是否有道理,但这种回答方式确实是铿锵有力。

虽然王安石号称自己不在意优美诗歌的创作,但人都有多面性。按照历史资料记载,其实他在这方面也下了不少的功夫,最著名的故事就是他关于“绿”字的推敲,《容斋随笔》卷八中有如下记载:“王荆公绝句云:‘京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?’吴中士人家藏其草,初云‘又到江南岸’,圈去‘到’字,注曰不好,改为‘过’,复圈去而改为‘入’,旋改为‘满’,凡如是十许字,始定为‘绿’。”看来手稿传世也真是有利有弊。

后人得到了王安石的一篇诗稿,发现他一直在仔细地推敲诗句中的某一个字眼,原诗中最初所写为“春风又到江南岸”,但王感觉这个“到”字不佳,于是改为了“过”字,而后还是觉得不妥,又改为了“入”字,之后又改为了“满”字。这样陆续改了十几遍之多,最终才确定为一个“绿”字。这“绿”字确实是传神之笔,看来绝顶聪明之人为了能够将诗句写得更为妥帖,也会下如此大的功夫。由此可知,王安石对诗词创作其实也是极下工夫之人,只是他将此视之为“小道”,不愿意承认罢了。

我觉得王安石的诗风跟他的性格有很大的关系,《邵氏闻见录》卷十中有下面一段话:“司马温公尝曰:‘昔与王介甫同为群牧司判官,包孝肃公为使,时号清严。一日,群牧司牡丹盛开,包公置酒赏之。公举酒相劝,某素不喜酒,亦强饮,介甫终席不饮,包公不能强也。某以此知其不屈。’”

司马光曾经跟别人讲述了自己经历的一个小故事:当年王安石还没有当上宰相时,曾在黑脸包拯的手下任职。某天包公设酒宴,招待手下赏牡丹,包公以他那特有的黑脸劝酒,司马光平时不喝酒,但在包公的强劝下也只好勉强地喝一些。然而王安石却不管这一套,不管包公怎么劝,他就是不喝,一直到终席。王安石的这个个性被司马光看在眼里,故而司马光认定此人绝对是不屈不挠的人物,后来王安石当上了宰相,果真如司马光感觉的那样。

但是,王安石的变革也并不那么顺利。两起两落之后,司马光上台把王安石所推行的新政全部废止。这两位大家之间的恩怨,成为了后世不断嚼舌头的话题。

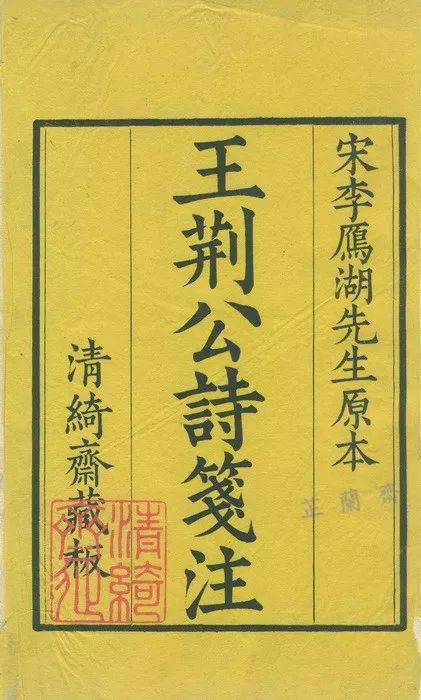

王安石撰《王荆公诗笺注》五十卷《补遗》一卷,清乾隆六年张京松清绮斋刊本,书牌

王安石撰《王荆公诗笺注》五十卷《补遗》一卷,清乾隆六年张京松清绮斋刊本,卷首

按照史书记载,王安石天生就不凡,《铁围山丛谈》卷四中有如下一段趣闻:“长安西去蜀道有梓橦神祠者,素号异甚。士大夫过之,得风雨送,必至宰相;进士过之,得风雨则必殿魁。自古传无一失者。有王提刑者过焉,适大风雨,王心因自负,然独不验。时介甫丞相年八九岁矣,侍其父行,后乃知风雨送介甫也。”

在蜀道上有一座祠堂十分灵异,如果达官贵人从此祠堂经过时赶上下雨,那么此人今后必在官场上飞黄腾达;如果举子经过此堂时赶上下雨,那此人就能考中状元。看来祠堂所在的地区在那个时代干旱少雨,否则岂不成了满朝宰相和遍地状元。但当地人就坚信此祠的特性,因为根据传说,这种事情从未有过闪失。

这么说也不绝对,因为王安石的父亲从此经过时正赶上了疾风暴雨,这让老王特别得意,认定自己很快要飞黄腾达了,然而等待多年却未见应验。至少在这个问题上,他开始相信无神论。但他人却不这么看,因为当时王安石仅是个八、九岁的孩子,他是陪伴父亲从此经过而赶上了风雨,后来王安石果真当上了宰相,于是人们说:那场风雨是因王安石而下,并不是他的父亲,只是其父自我感觉良好而已。

王安石搞改革,苏东坡并不支持,这使得东坡一路遭贬。虽然如此,二人的关系也并没有彻底闹掰。王安石退休后回到了南京,东坡过此地时还专门去看他,故而政见不同并不等于彼此间一定要成为仇敌,其实好的对手也会让对方敬佩,《西清诗话》卷中载有如下一段话:“王文公见东坡《醉白堂记》,云:‘此是韩、白优劣论。’东坡闻之,曰:‘未若介甫《虔州学记》,乃学校策耳。’二公相诮或如此,然胜处未尝不相倾慕。元祐间,东坡奉祠西太乙宫,见公旧诗云:‘杨柳鸣蜩绿暗,荷花落日红酣。三十六陂春水,白头想见江南。’注目久之,曰:‘此老野狐精也。”

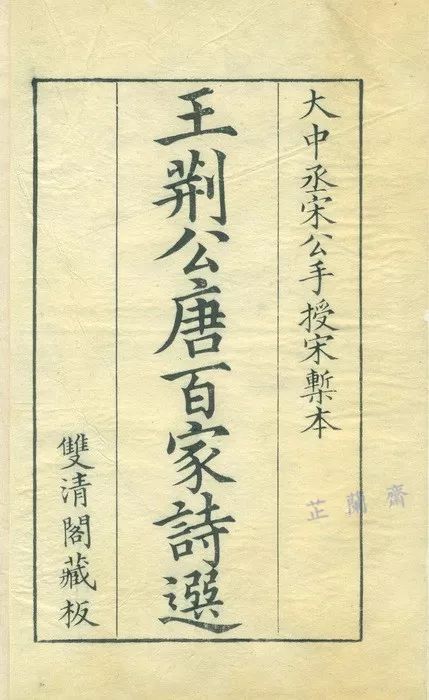

王安石辑《王荆公唐百家诗选》二十集,清康熙四十三年宋荦丘迥刻双清阁印本,书牌

王安石辑《王荆公唐百家诗选》二十集,清康熙四十三年宋荦丘迥刻双清阁印本,卷首

二人看到对方的文章,相互斗嘴嘲讽,看上去彼此不服,但后来东坡在一个祠堂的墙壁上见到了王安石所写的一首诗,他站在那里端详了半天,而后感叹到:这老头真是只十分精灵的狐狸精。其言外之意是:这简直不是人写的!

王安石罢相之后,回到了南京,受此挫折后,让他的性格以及诗风都有了很大的转变,叶梦得在《石林诗话》上称:“王荆公晚年诗律尤精严,选语用字,间不容发。”看来前人已经注意到了政治上的挫折对其诗风的影响。

在这个阶段,王安石完全不过问世事,《东轩笔录》卷十二中称:“王荆公再罢政,以使相判金陵,到任,即纳节让同平章事,恳请赐允,改左仆射。未几,又求宫观,累表得会灵观使。筑第于南门外七里,去蒋山亦七里,平日乘一驴,从数僮游诸山寺。欲入城,则乘小舫,泛潮沟以行,盖未尝乘马与肩舆也。所居之地,四无人家,其宅仅蔽风雨,又不设垣墙,望之若逆旅之舍,有劝筑垣墙,辄不答。元丰末,荆公被疾,奏舍此宅为寺,有旨赐名报宁。既而荆公疾愈,税城中屋以居,竟不复造宅。”

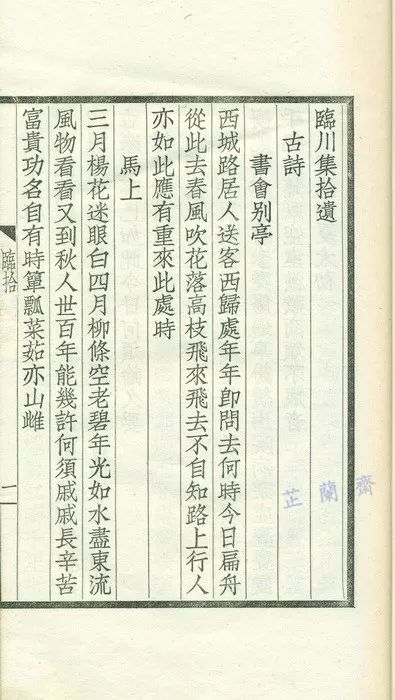

王安石撰《临川集拾遗》一卷,上海聚珍仿宋印书局排印本

这个过程中,王安石在一片旷野上建起了居所,但房屋建得特别简陋,连个院墙都没有。有人觉得这样不安全,劝他建起围墙,但他对这种建议却从不回答,是什么原因他也不做解释。而后他得了病,就把这处宅院捐给了佛寺,除此之外,他已经没有了其他的居所,于是他又回到城中租房居住。这是怎样的一种心态?引起了后世一大堆的猜想。

不仅如此,他还有着更奇特的举措,《清虚杂著补阙》中称:“王荆公领观使,归金陵,居钟山下,出即乘驴。予尝谒之,既退,见其乘之而出,一卒牵之而行。问其指使:‘相公何之?’指使曰:‘若牵卒在前听牵卒,若牵卒在后即听驴矣。或相公欲止即止,或坐松石之下,或田野耕凿之家,或入寺。随行未尝无书,或乘而诵之,或憩而诵之。仍以囊盛饼十数枚。相公食罢,即遗牵卒。牵卒之余,即饲驴矣。或田野间人持饭饮献者,亦为食之。’盖初无定所,或数步复归,盖近于无心者也。”

王安石在南京期间,经常骑驴出门,身边只有一位牵驴者陪伴,牵驴的人问他去哪里,他却回答让对方任意地走:如果对方走在了驴前,那就让驴跟着前行;如果驴走在了前面,那他和牵驴者就听从驴的安排。走到旷野中找个地方休息,有时读读书,有时会拿出一些大饼食用,吃剩下的就递给牵驴人,如果牵驴人还吃不完,就用剩下的来喂驴。

看到这段话,让我想起了王勃《滕王阁序》中所言的“阮籍猖狂,岂效穷途之哭”。当年的阮籍,也是让他的马随便地走,一旦走到了死胡同,他就在那里大哭一场,而后返回,但王安石没有哭,他只是读书、吃饼、喂驴,没人知道他在想什么。

关于王安石的政治改革,后世有着不同的评价,可谓毁多誉少,然而他的的确确是位廉吏。另一位唐宋八大家中的人物曾巩,跟王安石是亲戚,曾巩祖父的姐姐是王安石夫人的祖母,故而二人有着较为密切的交往,《后山丛谈》卷四中称:“王荆公与曾南丰平生以道义相附。神宗问南丰:‘卿交王安石最密,安石何如人?’南丰曰:‘安石文学行义,不减扬雄,以吝故不及。’神宗遽曰:‘安石轻富贵,不吝也。’南丰曰:‘臣谓吝者,安石勇于有为,吝于改过耳。’神宗颔之。”

看来,连神宗皇帝都知道曾巩跟王安石关系不错。某天,皇帝问曾巩:你觉得王安石究竟是怎样的一个人?曾巩回答说:王安石的文学天赋以及做人方式不比扬雄差,但是因为他性格小气,从这一点讲,他比不过扬雄。皇帝闻此,感觉不满说:王安石视富贵为浮云,根本就不小气。曾巩解释到:我所说的小气不是指的钱财,王安石做事果敢,但他对自己的错误却从不舍得改正。曾巩的回答让神宗微微点头。

从这些对话可以看出,曾巩赞赏王安石的才能,但并不首肯他的为人方式,虽然他没有跟王安石针锋相对,但后来还是被贬出了朝廷。即使如此,人们还是知道他二人的关系非同一般,《孙公谈圃》卷上称:“荆公为许子春作家谱,子春寄欧阳永叔而隐其名。永叔未及观,后因曝书,读之称善。初疑荆公作,既而曰:‘介甫安能为?必子固也。’”

某年,王安石为许子春的家谱写了序言,许将此寄给了欧阳修。因为文中没有署名,某天欧阳修读到此文时大为赞叹,开始他从文风上感觉到,该文有可能出自王安石之手,但他转念又觉得王安石恐怕写不了这么好,这篇文章肯定是出自曾巩之手。

且不说王安石的政改究竟对不对,但他性格上的不贪连皇帝都早有耳闻。其实不仅如此,王安石对女色也不贪,甚至还有着“仁者乐山”的宽厚,《邵氏闻见录》卷十一中称:“王荆公知制诰,吴夫人为买一妾,荆公见之,曰:‘何物也?’女子曰:‘夫人令执事左右。’安石曰:‘汝谁氏?’曰:‘妾之夫为军大将,部米运失舟,家资尽没犹不足,又卖妾以偿。’公愀然曰:‘夫人用钱几何得汝?’曰:‘九十万。’公呼其夫,令为夫妇如初,尽以钱赐之。”

王安石升了官,他的夫人为了奖励他,给他买回了一个小妾,此事王安石不知道,等他回来后见到此女,问其是干什么的?小妾回答说:是夫人让我来照顾你。王就问起了此女的出身。此女称她原本是某位大将军的家室,但因为丈夫工作失误,在运米的过程中丢了船,于是朝廷判其夫赔偿,此将军变卖了所有的家产却依然还不上账,于是把自己的夫人卖了,以此来上交罚款。王安石闻听此言,大感同情,于是问此女,自己的夫人是花多少钱把她买来的?此女告诉了他当时的价格。而后王安石命人找来那位将军,让他们夫妇团圆,同时将买妾的费用也一并赠给了对方。

我觉得王安石能够坚定地推行新政的一个重要原因,就是他行为上的无懈可击,他不爱钱财、不喜喝酒、不近女色,只有如此,才不会授柄于人,他能成为千古名人,跟他的这些独特个性应该有很大的关系。