掌握文言文与精准翻译技巧

文言文,这一承载着华夏文明深厚底蕴的语言形式,自先秦时期滥觞,历经秦汉、唐宋等朝代的沉淀与演变,成为中国古代文学、历史、哲学等领域的重要载体。它以独特的语法结构、精炼的词汇表达,构筑起一座座思想的殿堂,让后人得以窥见古人的智慧与情感。然而,对于现代人而言,文言文仿佛一座遥不可及的古城,其古朴的韵味与深邃的内涵往往令人望而却步。本文旨在探讨文言文的魅力所在,以及翻译这一桥梁如何架起古今对话的通道,吸引更多有兴趣的朋友踏入这片语言的秘境。

文言文的独特魅力

精炼之美

文言文以极简的词汇,传达出丰富的意蕴。如《论语》中的“学而时习之,不亦说乎?”,短短数字,便将学习的乐趣与必要性道尽。这种精炼之美,不仅体现在日常对话中,更渗透于诗词歌赋,如杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”,以寥寥几笔,勾勒出登高望远的壮阔景象,令人心旷神怡。

韵律与节奏

文言文讲究音韵和谐,对仗工整,许多经典篇章读来朗朗上口,富有音乐美感。如《楚辞》中的《离骚》,其句式多变,音韵铿锵,既有激昂的抒情,也有深沉的哲思,展现了文言文的韵律之美。这种节奏感使得文言文作品易于诵读,易于记忆,成为古代教育与文化传承的重要方式。

文化与思想的传承

文言文不仅是语言的艺术,更是文化传承的媒介。从儒家的仁义礼智信,到道家的无为而治,再到法家的法治思想,这些深邃的哲学观念与历史事件,皆通过文言文记录下来,流传至今。阅读文言文,就是与古人进行跨越时空的对话,感受他们的喜怒哀乐,理解他们的世界观与价值观。

翻译:古今对话的桥梁

翻译的必要性

随着时代的变迁,白话文逐渐成为现代汉语的主流,文言文与现代人之间的距离逐渐拉大。为了让更多人能够亲近并理解这一文化遗产,翻译成为了不可或缺的桥梁。通过翻译,文言文的精髓得以跨越语言障碍,以现代人能够理解的方式呈现,促进了文化的传承与交流。

翻译的挑战

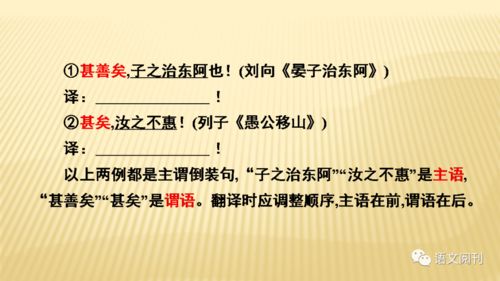

然而,文言文的翻译并非易事。其精炼的语言往往蕴含多层含义,需要译者具备深厚的文学功底与历史文化背景知识,方能准确把握原意。此外,文言文的表达习惯与现代汉语大相径庭,如何在保留原文韵味的同时,又能让现代读者产生共鸣,是翻译过程中的一大挑战。

翻译的策略

成功的文言文翻译,往往采用“信、达、雅”的原则。“信”即忠实于原文,准确传达意思;“达”则要求译文通顺流畅,易于理解;“雅”则追求语言的优美与得体,尽可能保持原文的艺术风格。在实践中,译者可能会灵活运用直译与意译相结合的方法,既忠实于原文的字面意义,又兼顾文化背景与语境,使译文既能传达原文的精神实质,又能激发读者的阅读兴趣。

文言文翻译的实践与欣赏

实践案例

以《桃花源记》为例,陶渊明以其丰富的想象力和深邃的思想,描绘了一个与世隔绝、自给自足的理想国度。在翻译时,译者需捕捉到“芳草鲜美,落英缤纷”所描绘的自然美景,以及“黄发垂髫,并怡然自乐”所体现的人与人之间的和谐共处。通过细腻而生动的笔触,将这些意象转化为现代语言,让读者仿佛置身于那片神秘而美丽的土地之上。

欣赏的角度

欣赏文言文的翻译作品,不仅要关注其文字转换的准确性,更要体会译文所传达的情感与意境。好的翻译能够激发读者的想象力,引领他们穿越时空,走进古人的精神世界。同时,通过对比原文与译文,读者还能更深刻地理解两种语言之间的差异,增进对中华文化的认识与热爱。

结语

文言文,作为中国古代文化的瑰宝,其独特的魅力跨越千年而不衰。翻译,作为连接古今的桥梁,使得这一文化遗产得以在现代社会继续发光发热。对于有兴趣了解文言文及其翻译的朋友来说,这是一次穿越时空的文化之旅,一次心灵的洗礼。通过深入学习与欣赏,我们不仅能领略到文言文的精妙之处,更能从中汲取智慧与力量,为现代社会注入一股清新的文化清流。让我们携手,共同探索这片语言的秘境,感受中华文明的博大精深。