《〈忆江南〉(昏鸦尽)创作背景探析》

《忆江南》(昏鸦尽)是清代著名词人纳兰性德的一首脍炙人口的佳作。这首词以细腻的笔触、深沉的情感,勾勒出一幅幅令人动容的江南暮色图景,同时也寓含了词人复杂微妙的内心世界。本文将从历史背景、个人经历、文学风格以及情感寓意等多个维度,深入剖析这首词的写作背景。

历史背景

纳兰性德生活在清朝康熙年间,这是一个文化繁荣、社会稳定的时期。康熙帝在位期间,推行了一系列的文化政策,促进了文学的繁荣。词作为一种独特的文学体裁,在清代得到了长足的发展,出现了许多杰出的词人,纳兰性德便是其中之一。江南地区自古便是文人墨客钟爱的胜地,其秀美的自然风光、丰富的文化底蕴,为文学创作提供了不竭的灵感源泉。纳兰性德对江南有着深厚的情感,他的许多词作都以江南为背景,展现了江南的独特魅力。

个人经历

纳兰性德,原名成德,字容若,号楞伽山人,是清朝初期著名的词人、诗人。他出身贵族,父亲纳兰明珠是康熙朝的重臣,家族显赫。然而,纳兰性德的一生却充满了矛盾与挣扎。他才华横溢,却对仕途并无太大兴趣,更向往的是自由自在、无拘无束的生活。他性格敏感多情,对友情、爱情有着深切的执着和追求,但生活中的种种不如意,使他常常陷入深深的忧郁之中。

纳兰性德的江南情怀,与他的个人经历密不可分。他曾多次游历江南,那里的山山水水、风土人情,都深深地印刻在他的心中。他的词作中,常常流露出对江南的无限眷恋和深情回忆。《忆江南》(昏鸦尽)便是在这样的背景下创作而成的。这首词不仅描绘了江南的暮色景象,更寄托了词人内心深处的孤独与哀愁。

文学风格

纳兰性德的词风清新脱俗,情感真挚细腻,深受后人的喜爱。他的词作往往以景寓情,情景交融,通过细腻的景物描写,传达出深沉的情感寓意。在《忆江南》(昏鸦尽)中,这种风格得到了淋漓尽致的展现。

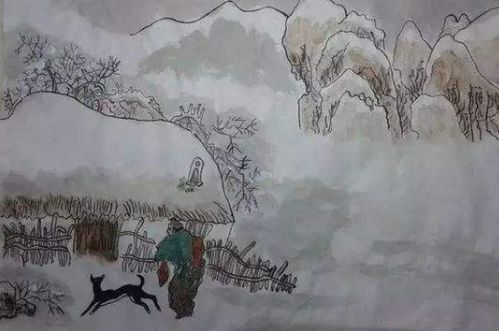

词的开篇“昏鸦尽,小立恨因谁?”便以一幅昏鸦归巢的画面,营造出一种凄清、孤寂的氛围。接着,“急雪乍翻春阁絮,轻风吹到胆瓶梅”,以急雪、春阁絮、轻风、胆瓶梅等意象,进一步渲染了这种孤寂与哀愁。雪花的纷飞、春阁絮的飘扬、轻风的吹拂、梅花的摇曳,这些看似无关紧要的细节,却在词人的笔下,构成了一幅幅生动感人的画面,让人仿佛身临其境,感受到词人内心的波澜。

词的结尾“心字已成灰”,更是点睛之笔,将词人的哀愁推向了高潮。这里的“心字已成灰”,既是对前面景物的总结,也是对词人内心情感的升华。它暗示着词人心中的希望与梦想已经破灭,留下的只有无尽的哀伤与绝望。这种情感寓意的深刻性,使得这首词具有了超越时空的永恒价值。

情感寓意

《忆江南》(昏鸦尽)不仅是一首描绘江南暮色的佳作,更是一首抒发词人内心情感的诗篇。在这首词中,纳兰性德通过细腻的景物描写,传达出了一种深沉的孤独与哀愁。这种孤独与哀愁,既源于他对江南的深深眷恋,也源于他对现实生活的无奈与挣扎。

词中的“昏鸦”、“急雪”、“春阁絮”、“胆瓶梅”等意象,都是词人内心情感的象征。昏鸦的归巢,暗示着词人的孤独与无助;急雪的纷飞,象征着词人心中的纷乱与不安;春阁絮的飘扬,寄托了词人对美好时光的怀念与向往;胆瓶梅的摇曳,则反映了词人对坚贞情感的执着与追求。这些意象的交织与融合,构成了一幅幅感人至深的画面,让人深切地感受到词人内心的痛苦与挣扎。

同时,这首词也反映了纳兰性德对人生无常的深刻感悟。词中的“心字已成灰”,既是对词人内心情感的总结,也是对人生无常的深刻揭示。它暗示着词人在经历了种种挫折与磨难后,已经对人生失去了信心与希望,留下的只有无尽的哀伤与绝望。这种对人生无常的感悟,使得这首词具有了更加深刻的哲理内涵。

结语

《忆江南》(昏鸦尽)是纳兰性德的一首佳作,它以细腻的笔触、深沉的情感,描绘了一幅幅令人动容的江南暮色图景,同时也寓含了词人复杂微妙的内心世界。这首词不仅展现了纳兰性德卓越的文学才华,更反映了他对江南的深深眷恋、对现实生活的无奈与挣扎以及对人生无常的深刻感悟。它是一首值得反复品味与欣赏的佳作,也是纳兰性德词作中的一颗璀璨明珠。通过这首词,我们可以更加深入地了解纳兰性德的内心世界和文学风格,也可以更加深刻地感受到江南的独特魅力和文学创作的无穷魅力。