公孙仪拒鱼显清廉,弟子悟道话品德

公孙仪,战国时期鲁穆公手下的丞相,别名公仪休,以其严于律己、清正廉洁、为官公正而著称。他的故事“公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争鱼而献之,公孙仪不受。其弟子……”流传千古,不仅展示了其高尚的道德品质,更向后人传达了自立自强、廉洁自律的深刻道理。

故事发生在战国时期的鲁国,公孙仪身为鲁国的宰相,手握重权,却丝毫未改其清廉本色。他特别喜欢吃鱼,这一爱好在当时广为人知。于是,那些想求他办事的官员、商人,甚至是普通百姓,都纷纷买鱼上门,企图通过赠送鲜鱼来讨好这位权倾一时的宰相。然而,出乎所有人意料的是,公孙仪面对这些送来的鱼,却一概拒绝接受。

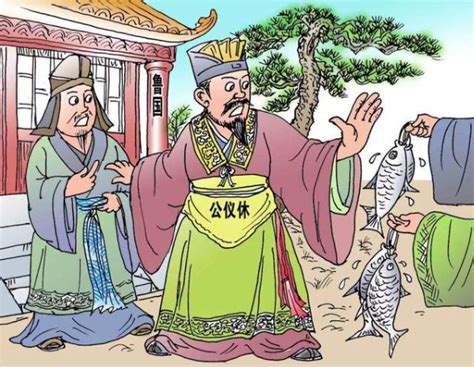

这一举动不仅让那些送礼的人感到困惑不解,就连他的弟子也感到十分费解。一日,弟子终于忍不住向公孙仪提出了心中的疑问:“先生,您既然如此喜欢吃鱼,可为什么又不愿意接受别人送给您的鱼呢?”公孙仪听后,微微一笑,耐心地解释道:“正是因为我爱吃鱼,我才不能接受人家送的鱼啊。你想想看,如果我收了别人送的鱼,那我就必然会迁就送鱼的人。既然迁就了他们,那我就会在执法时有所偏袒,这样一来,不就枉法了吗?我是执法的人,如果我知法而又违法,那后果将不堪设想,很可能就会被罢免相国的职务。一旦我的相国职务被罢免了,即便我喜欢吃鱼,那些曾经送鱼给我的人也不会再送鱼给我了。而那时我已被罢了官,也没钱自己去买鱼。岂不是得不偿失吗?”

弟子听后,恍然大悟。公孙仪接着又说:“但是,如果我现在不接受这些人送的鱼,那我就不会贪赃枉法,不会徇私情,那么也就不会被罢官免职了。这样,就算我不接受别人的鱼,我依然可以用自己的俸禄经常买鱼吃。正所谓‘吃人家的嘴短,拿人家的手软’,如果我接受了别人的鱼,那就会受制于人,久而久之,必然因违法乱纪而丢了官位,到时候别说吃鱼了,恐怕连饭都吃不上。因此,我选择不接受别人送的鱼,这是明智之举啊。”

公孙仪的这一番话,不仅让弟子心悦诚服,更让后世的人们对他肃然起敬。他用自己的行动诠释了什么是真正的清廉自律,什么是真正的自立自强。他明白,依靠别人不如依靠自己,依靠别人为自己办事,远不如自己为自己办事来得可靠。只有保持清廉自律,才能保持职位的稳定;只有保持自立自强,才能保持人格的独立。

公孙仪的故事不仅在于他拒绝接受别人送的鱼,更在于他背后所体现出的道德品质和人生智慧。他懂得防微杜渐,知道一个小小的爱好如果不加以节制,很可能会演变成贪欲的深渊。因此,他始终保持着清醒的头脑和坚定的立场,不为外物所动,不为私欲所惑。

除了“嗜鱼不受鱼”的故事外,公孙仪还有一个“拔葵去织”的故事同样广为流传。有一次,公孙仪从朝中回到家里,看见妻子正在织帛。他深知自己作为宰相,享受着国家的俸禄,如果再与百姓争利,那就太不应该了。于是,他一怒之下,将妻子赶出了家门。吃饭时,他又吃到自家菜园里种的葵菜,同样感到十分气愤。他认为自己已经有了俸禄,就不应该再与种菜的人争利。于是,他气愤地把园子里的葵菜都拔掉了,并且对家人说:“我已经有了俸禄,难道还要争夺种菜人和织布女的利益吗?”

公孙仪的这一举动,再次展现了他严于律己、清正廉洁的高尚品质。他用自己的实际行动告诉人们,作为官员,应该时刻保持清醒的头脑和坚定的立场,不为私利所动,不为外物所惑。只有这样,才能真正做到为人民服务、为国家效力。

公孙仪的故事和精神不仅在当时受到了人们的广泛赞誉和尊敬,更在后世产生了深远的影响。他的事迹被载入史册,成为后世官员们学习的楷模和典范。他的精神被传承下来,成为中华民族优秀传统文化的重要组成部分。

在当今社会,虽然时代已经发生了翻天覆地的变化,但公孙仪的故事和精神依然具有重要的现实意义。在物欲横流、诱惑遍地的社会中,我们更需要像公孙仪那样保持清醒的头脑和坚定的立场。我们需要时刻提醒自己不为私利所动、不为外物所惑;我们需要时刻保持自律、自重、自警、自励;我们需要时刻坚守自己的原则和底线。只有这样,我们才能在复杂多变的社会环境中保持自己的独立性和判断力;只有这样,我们才能在诱惑面前保持自己的清醒和坚定;只有这样,我们才能成为一个真正有价值、有尊严的人。

公孙仪的故事和精神还告诉我们一个深刻的道理:清廉自律不仅是一种美德和品质,更是一种智慧和力量。它能够帮助我们抵御诱惑、保持清醒;它能够帮助我们坚守原则、保持独立;它能够帮助我们赢得尊重、赢得信任。因此,我们应该时刻铭记公孙仪的故事和精神,将其内化为我们自己的行动指南和价值取向。我们应该时刻保持清廉自律的品质和作风,用自己的实际行动去践行这一美德和品质。

总之,公孙仪“嗜鱼不受鱼”的故事不仅是一段历史佳话,更是一笔宝贵的精神财富。它让我们看到了一个真正清廉自律、自立自强的人是如何在面对诱惑时保持清醒和坚定的;它让我们看到了一个真正有原则、有底线的人是如何在复杂多变的社会环境中保持自己的独立性和判断力的。公孙仪的故事和精神将永远激励着我们前行,成为我们人生道路上的一盏明灯。