茨威格:文学巨匠的生平掠影与未解自杀之谜

茨威格的简介以及他为什么要自杀

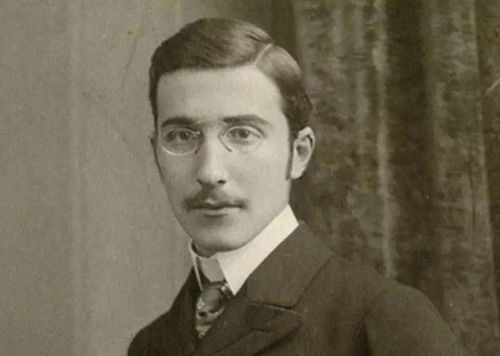

斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881年11月28日至1942年2月22日),是20世纪一位杰出的奥地利小说家、诗人、剧作家及传记作家。他的一生充满了传奇色彩,作品享誉全球,却在晚年选择了以自杀的方式结束生命。这背后有着复杂而深刻的原因。

茨威格出生于奥匈帝国的首都维也纳,一个富裕的犹太商人家庭。自幼便展现出对文学的浓厚兴趣与天赋。17岁时,他首次在杂志上发表诗歌,并迅速崭露头角。到20岁时,茨威格已经创作了200首诗歌。他在维也纳大学和柏林攻读哲学和文学期间,深受列夫·托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的影响,同时也对法国和比利时的诗歌产生了浓厚的兴趣,翻译并研究了多位诗人的作品。

茨威格的文学之路始于诗歌,但他很快便涉足小说、戏剧和传记等多个领域。1901年,他出版了第一本诗集《银弦集》,随后又发表了第二部诗集《早年的花环》。在小说方面,茨威格的处女作小说集《艾利卡埃·瓦尔德之恋》收录了他的四篇早期作品,展现了他在小说创作上的才华。此后,他陆续发表了多部小说集,其中最著名的包括《热带癫狂症患者》和《情感的迷惘》。这些作品以细腻的心理描写和深刻的情感刻画著称,深受读者喜爱。

茨威格在传记创作上的成就同样斐然。他与罗曼·罗兰、弗洛伊德等文化名人的交往,为他提供了丰富的创作素材。他创作的传记作品,如《世界建筑师》系列、《约瑟夫·福煦》和《一个政治性人物的肖像》等,不仅还原了历史人物的真实面貌,还深刻剖析了他们的内心世界。这些传记作品以其独特的视角和精湛的文笔,赢得了广泛的赞誉。

然而,茨威格的一生并非一帆风顺。20世纪30年代,随着纳粹主义的崛起,茨威格的生活发生了翻天覆地的变化。作为犹太人,他遭受了纳粹的迫害与驱逐。1933年,希特勒上台后,茨威格被迫逃离奥地利,开始了流亡生活。他先后流亡至英国和巴西,经历了长时间的动荡与不安。

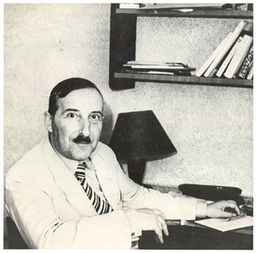

流亡期间,茨威格的创作并未停止,但战争的阴影始终笼罩在他的心头。他对战争的残酷与无情深感绝望,对未来的不确定性充满了恐惧。同时,茨威格也面临着身心的双重压力。流亡生活使他远离了熟悉的家园和亲友,孤独与寂寞时常侵袭着他的心灵。此外,随着年岁的增长,茨威格也逐渐感受到了衰老的恐惧和对妻子的担忧。

茨威格的好友与同行们的遭遇也对他产生了深远的影响。在纳粹的迫害下,许多文化名人相继离世,他们的命运让茨威格感受到了深切的寒意。这些故友的凋零,无疑加剧了茨威格内心的绝望与无助。

1942年,随着战争的持续升级,茨威格的精神世界彻底崩溃。他对未来的希望已经破灭,对战争的厌恶与恐惧达到了顶点。在这个绝望的时刻,茨威格选择了与妻子绿蒂在里约热内卢近郊的小镇寓所内服毒自杀,结束了自己传奇而又坎坷的一生。

茨威格自杀的原因是多方面的。首先,流亡生活的艰辛与动荡使他身心俱疲,对战争的厌恶与对未来的不确定性充满了恐惧。其次,故友的凋零与衰老的恐惧加剧了他内心的绝望与无助。最后,作为一位敏感的文学家,茨威格对时代的苦难有着深刻的感悟与体验,他的自杀也是对时代悲剧的一种抗争与反思。

茨威格的自杀震惊了世界文坛,他的离世标志着一个时代的结束。巴西政府为这位深受爱戴的奥地利作家举行了国葬,以表达对他的敬意与哀悼。茨威格生前最后住过的别墅被作为博物馆,供人们凭吊参观,成为缅怀这位文学巨匠的重要场所。

茨威格的作品以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,影响了无数读者。他的小说、戏剧、传记和文论作品,不仅展现了他在文学创作上的才华与成就,还反映了他对时代、社会和人生的深刻思考。茨威格的自杀虽然令人扼腕叹息,但他的作品却永远留在了人们的心中,成为不朽的经典。

茨威格的一生充满了传奇色彩与悲剧色彩。他用自己的才华与笔触描绘了时代的风云变幻与人生的悲欢离合。他的自杀虽然是一个悲剧性的结局,但也让我们看到了一位文学巨匠在时代重压下的坚韧与抗争。茨威格的作品将永远激励着后人去追寻真理、追求美好,去勇敢地面对生活中的种种挑战与困境。