揭秘:汉字的创造者究竟是谁?

探寻汉字的起源:集体智慧的结晶

汉字,作为中华文化的瑰宝,承载着数千年的历史与文化传承。每当提及汉字的起源,人们总会联想到一个古老而神秘的传说——仓颉造字。然而,深入探究汉字的演变历程,我们会发现,这一伟大创造并非一人之功,而是无数先民在长期社会实践中的集体智慧结晶。

仓颉造字的传说流传甚广。仓颉,被尊为黄帝时期的左史官,据说他观察到鸟兽的足迹,从中获得灵感,进而搜集整理,最终形成了汉字。这一传说在古籍如《吕氏春秋》和《韩非子》中均有记载,但多数描述的是“仓颉作书”,而非直接造字。实际上,仓颉可能是在当时已有的文字基础上进行了整理和规范,而非从零开始创造了所有汉字。这一传说更多地体现了古人对仓颉在文字整理和推广方面贡献的崇敬与纪念。

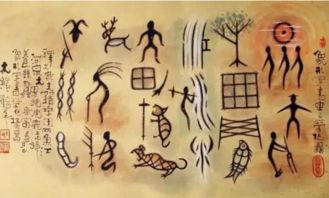

然而,要真正探寻汉字的起源,我们还需要超越传说的范畴,从更广泛的历史背景和文化环境中去寻找答案。汉字的起源可以追溯到新石器时代中期,距今已有七千多年的历史。那时,汉民族先民为了记事,开始在各种器物上刻画符号。这些符号最初可能是简单的图画,用以表示日常生活中的事物或行为,被称为“文字图画”或“图画文字”。这些图画逐渐符号化,脱离了原有的图画形态,形成了象形的汉字。河南舞阳贾湖遗址中出土的龟甲等器物上契刻的符号,距今约7800年,是我国已发现的最早文字符号之一,这些符号已经具备了文字的一些基本特征,如固定的形态和可识别的意义。

关于汉字的具体起源,学术界存在多种观点。除了仓颉造字说外,还有结绳记事说、八卦说、刻契说、河图洛书说以及图画说等。结绳记事说认为,在文字发明之前,原始人类使用结绳的方法来辅助记忆和传递信息。这种方法虽然有一定的记录作用,但在信息的准确性和传递效率上存在明显缺陷。随着社会的发展,人们开始尝试用更直观、更具体的方式来表达思想,从而产生了最初的文字符号。八卦说则认为汉字起源于八卦,这一观点在《周易》中有所体现,但缺乏直接证据支持。刻契说则是结绳记事的另一种变体,主要是在木条、竹条或其他材质上刻上刻痕来记录信息,这种方法相较于结绳记事更为进步。河图洛书说则认为汉字起源于河图洛书之图画,这一观点的理论依据主要来源于《周易·系辞上》中的相关记载。而图画说则是最为直观的一种观点,认为汉字是从原始图画演变而来的,这一观点在西安半坡遗址出土的仰韶文化彩陶盆上以及晚商青铜器上发现的形态逼真的鱼形图案等考古发现中得到了有力支持。

汉字的演变历程是一个不断简化、不断规范化的过程。从最初的图画式符号到具有固定音、形、义的文字体系,汉字经历了漫长而复杂的演变过程。古文字阶段大致可以分为新石器晚期到夏代的初步形成阶段、商代的甲骨文广泛使用阶段、西周至春秋战国时期的大篆阶段以及秦代的小篆阶段。甲骨文是汉字的最初形态,其字形生动、形象,多为象形字和会意字。金文则比甲骨文更规范,字数也更多,这一时期汉字形体经历了增繁、省简、替换和讹变等演变现象。大篆则涵盖了包括金文、籀文、石鼓文等在内的多种文字形式,是春秋战国时期文字地域特征更为鲜明但仍保持着古文字特点的文字体系。小篆则是秦统一六国后推行的标准文字形式,其形体偏长、匀圆齐整,为后来汉字的定型奠定了基础。

汉字的定型发展阶段则经历了隶书、楷书、行书、草书等多种书写形式的演变。隶书基本是由篆书演化而来,将篆书圆转的笔划改为方折,书写速度更快。楷书则是在隶书的基础上进一步简化规范而形成的书写形式,其字形端庄稳重、结构严谨。行书和草书则是在楷书的基础上追求书写速度和流畅性而形成的书写形式,其中草书最为潦草难辨,但书写速度最快。这些书写形式的演变不仅满足了不同场合和目的下的书写需求,也丰富了汉字的表现力和艺术魅力。

汉字的发明和演变是一个集体智慧的结晶。无数先民在长期社会实践中的探索和创新为汉字的诞生和发展奠定了坚实的基础。从最初的图画式符号到具有固定音、形、义的文字体系再到多种书写形式的演变,汉字经历了漫长而复杂的历程。这一历程不仅见证了中华文明的辉煌历程也体现了中华民族不断追求创新的精神品质。

在现代社会中,汉字仍然发挥着举足轻重的作用。作为中华文化的瑰宝和传承载体,汉字承载着数千年的历史与文化积淀。无论是学术研究还是文学创作还是日常生活中的沟通交流都离不开汉字的支持和支撑。同时随着信息技术的飞速发展和全球化的深入推进汉字也在不断地与时俱进焕发出新的生机和活力。例如数字化技术的应用使得汉字的存储、传输和处理变得更加便捷高效;国际间的文化交流也使得汉字成为连接不同国家和地区人民之间的桥梁和纽带。

总之汉字的发明和演变是一个充满传奇色彩和智慧光芒的历程。它见证了中华文明的辉煌历程也体现了中华民族不断追求创新的精神品质。在未来的发展中汉字将继续承载着中华文化的智慧为人类文明的发展贡献自己的力量。