揭秘:“世间事了犹未了”最终为何总是“不了了之”?

世间事了犹未了,终以不了了之——一种豁达的人生态度

在纷扰繁杂的尘世中,我们时常为各种事务所累,忙忙碌碌,却总觉得事情永远做不完。有时,费尽心力去处理一件事,以为终于有了个圆满的结局,却发现背后还隐藏着无数的后续问题和因果。这种“了犹未了”的状态,让人不禁感叹世事的无常与复杂。而禅宗典籍《菩提本无树》中的一句对联“天下事,了犹未了,何妨以不了了之”,恰恰为我们提供了一种豁达的人生态度,让我们学会放下执念,接纳世事的无常。

首先,我们来解读这句话的哲理内涵。世间之事,往往充满了变数,如同水流无法被完全截断。许多看似有了阶段性结果的事情,实则暗藏后续因果。这种“未了”的本质源于事物动态变化的规律。一方面,外部环境与条件不断改变,导致原计划的失效;另一方面,人的认知存在局限,无法穷尽所有变量。禅宗将这种特性称为“诸行无常”,强调执着于彻底“了结”实则是违背自然规律的妄念。

在禅宗的智慧中,“不了了之”并非消极逃避,而是一种对人力有限性的清醒认知。它教导我们,与其在无法掌控的事情上纠结不已,不如放下执念,接受现实的不完美。这种态度并非放弃努力,而是在尽力而为之后,能够坦然面对结果的不确定性。正如慧明禅师面对山火时“救而不求尽救”的举动,他组织村民控制火势,却未执着于完全扑灭,转而引导众人接纳余烬自熄的自然过程。这体现了“应作则作,当止则止”的中道思维,既积极承担当下责任,又不被结果束缚。

那么,如何将这种禅宗智慧应用到我们的现实生活中呢?以下几点或许能为我们提供启示:

一、认知重构:从“彻底解决”到“持续应对”

现代人常常陷入“问题必须完全解决”的思维陷阱,导致过度焦虑。然而,世事往往并非如此简单。许多时候,我们需要学会与问题共存,将其视为生活的一部分,而不是一个需要被彻底消灭的敌人。例如,在职场晋升竞争中,我们或许无法总是获得心仪的职位,但可以通过专注能力提升,接受竞争结果的不确定性,从而减少心理压力。这种认知转换不仅有助于我们的心理健康,还能让我们更加专注于可控域,提升工作效率。

二、接纳不完美:放下对“完美结局”的执念

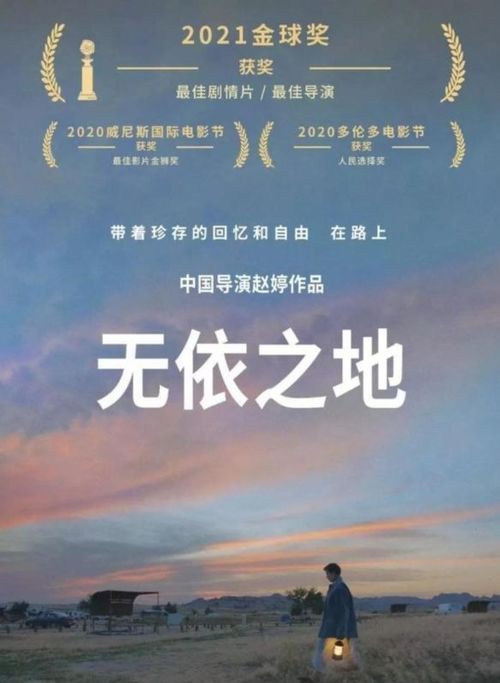

人生如戏,世事如梦。许多时候,我们追求所谓的“完美结局”,却往往忽视了过程中的美好与成长。学会接纳不完美,放下对结果的执念,能让我们更加珍惜当下的每一刻。无论是家庭矛盾、工作项目还是个人成长,我们都应认识到,没有绝对的“完美”,只有不断前行的过程和自我超越的勇气。

三、专注过程:从“追求结果”转向“专注过程”

在育儿、学习、工作等各个方面,我们都应学会将注意力从“追求结果”转向“专注过程”。例如,在育儿过程中,与其苛求孩子达成所有目标,不如注重陪伴和成长的过程;在学习上,与其过分关注考试成绩,不如专注于知识的积累和学习方法的提升。这种转变不仅能让我们更加享受过程带来的乐趣,还能让我们在面对结果时更加坦然和从容。

四、随缘尽分:区分“可改变”与“不可改变”之事

禅宗智慧中的“随缘尽分”与现代心理学中的“聚焦可控领域”理论不谋而合。它们都主张我们区分“可改变”与“不可改变”之事,对前者尽力而为,对后者坦然接纳。例如,在面对自然灾害等不可抗力时,我们可以竭力救灾,却无法彻底消除天灾风险。此时,学会放下执念,接受现实的不完美,便是最好的应对方式。

五、寻找内心的宁静与自在

在纷繁复杂的世界中,我们时常被各种事务所困扰,心灵难得片刻宁静。然而,真正的自在并非来自外界的纷扰与喧嚣,而是源于内心的平和与宁静。通过冥想、瑜伽、阅读等修行方式,我们可以逐渐学会放下执念,回归内心的宁静与自在。这种内在的平和不仅有助于我们的身心健康,还能让我们在面对世事无常时更加从容不迫。

最后,让我们回到那句对联本身:“天下事,了犹未了,何妨以不了了之”。这句话不仅是对世事无常的深刻洞察,更是一种豁达的人生态度。它教导我们学会放下执念,接纳世事的不完美与无常。当我们能够以这种态度去面对生活中的种种挑战与困境时,便会发现,原来生活可以如此轻松与自在。

在这个快节奏、高压力的时代里,我们或许都需要学会一点“不了了之”的智慧。不是逃避责任,也不是放弃努力,而是在尽力而为之后,能够坦然面对结果的不确定性。如此,我们才能在纷扰的尘世中找到属于自己的宁静与自在,让心灵得以栖息与成长。