宋濂传文言文翻译(宋濂传文言文阅读答案)

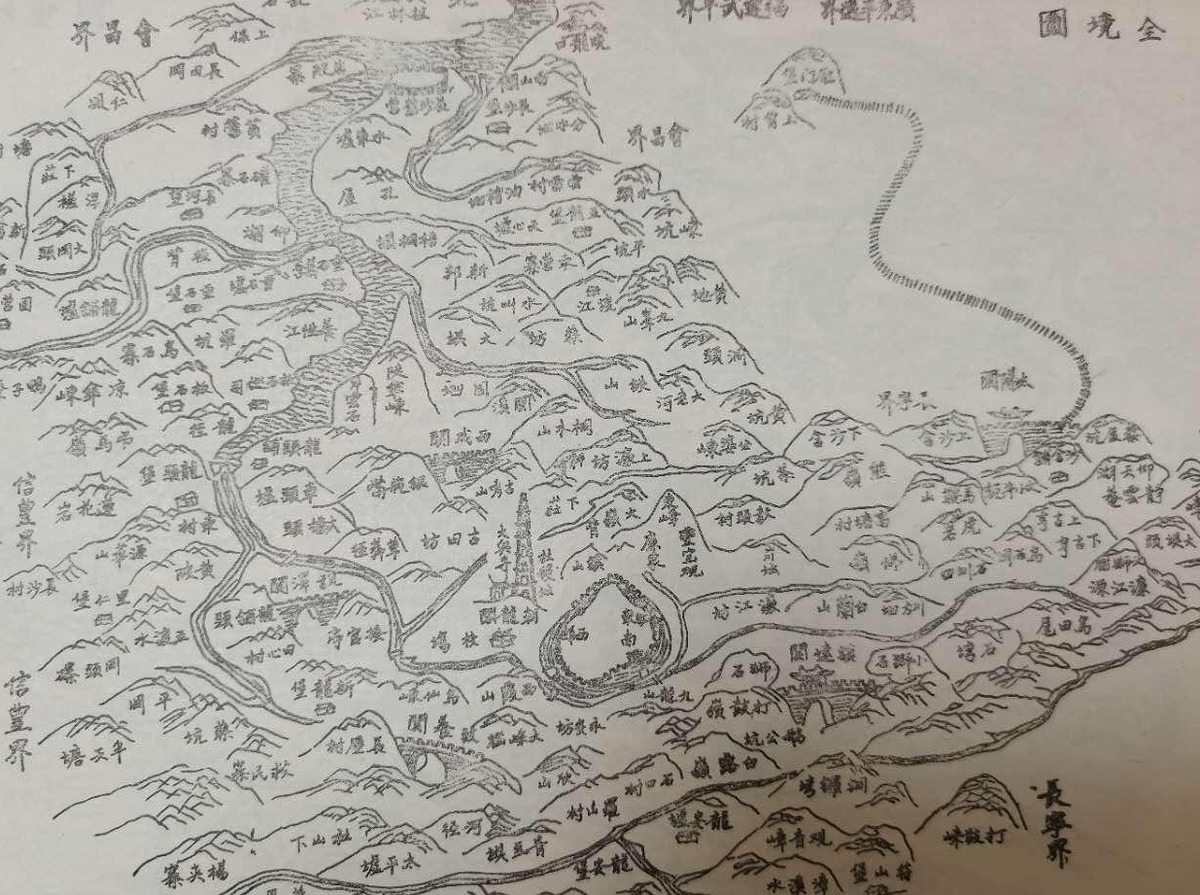

安远全境图

假日整理书柜,无意间看见一本旧书《安远县志》(同治版重印本),忽然就有一种读书的冲动。拿下书随意翻看,一个熟悉的名字不经意地突入眼帘。“宋濂"!细读发现,该名现于此书卷六《职官志》之“知县”一目,上载:

“宋濂,字景濂,号潜溪,浙江浦江人,洪武四年任。详《名宦》”。

难道是被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”且与高启、刘基并称为“明初诗文三大家”的那位大儒?惊叹之余不免有点怀疑。像安远这样一个地处赣粤之界,在古代尚属蛮荒之地的小县,其县令蛮了不起就是一些名不见经传的举人吧。宋濂这样的大咖也曾沦落如斯吗?带着疑问我翻到此书《名宦》篇,果有“宋濂"一栏,上载:

“宋濂,字景濂,浦江人,洪武初,应诏出为儒学提举,授皇大子经。四年,以国子司业上《孔子庙堂议》。上不喜,出知安远。在邑敷宣文教,士习维新,民风少变。五年二月,召还为礼部主事。尝荐邑人唐均弼为本学教渝,为郡事作记、传、赋数篇,后以翰林学士承旨终。其所议礼,当时虽不用,至嘉靖一一行之。……贤者之论,往往诎于时,而信于后世如此。建有名臣留迹坊在县治前右。”

宋濂像

看来是言之确确的了,“名臣留迹坊”现在肯定是尸骨无存的,只是“为郡事作记、传、赋数篇”如今尚存否?在古籍网搜了一下《宋文宪公文集》,但苦于无篇文名这个关键词因而也就无据可搜,只好作罢。可还是于心不甘,于是又回读《县志》卷九之《艺文志》,期冀能在此处找到其诗文或片言只句。然而结果仍令人大失所望。也许是一年之任实在是譬如朝露的,若是算上赴任行程,其在任也就是数月而已。如此之短的时间其作为毕竟有限,所以虽然是“人过留声”,但却“人去无迹”也不足为怪了。

但令人些许欣慰的是,《艺文志》中还是有两篇他人之文直接或间接地与他相关。其一是郭子章(隆庆5年进士,泰和人,官至川贵巡抚)作《宋濂传》,其文有曰:

“(洪武)四年七月,谪安远知县。五年春二月,召还为礼部主事。国初,安邑风俗太朴,祭无常品,公以海内名儒迁谪安邑,至即议造笾豆,器数有常,敷宣文教,士习维新,风俗为之少变。惜任未及期而召还矣。”

“安邑"即安远了。从上文可知,宋濂在安远的任期只有短短的八个月,还不算上赴、离任所耗之时。他在这几个月所做之事一是请名儒教百姓如何祭祀,明确在祭祖、祭神、祭鬼等场合该用何祭品(猪马牛羊鸡鸭等),用几个祭器(炉碟碗杯等);二就是给士人讲学,宣扬孔孟之道。所以安远“风俗为之少变",只是“惜仼未及期而召还矣。"

郭子章(1543~1618),字相奎,号熙圃,江西泰和人。隆庆五年进士 。

其二是邹元标(万历5年进士,吉水人,官至吏部给事中)作《改修安远县儒学记》,其文开篇即曰:

“濂江在章贡,虽僻远,然自宋陈公刚中、明宋公濂过化之后,称名邑也。"

这就有点言不由衷了。宋陈刚中(宋建炎二年(1128)进士,闽清人,官至太府寺丞)虽是一代名臣,但毕竟时代久远声名式微,而宋濂则也只尝数月之任所为有限,说安远由此两人“过化之后”而能“称名邑”就是过誉了。但是邹元标却为何要放下身段为安远吹牛皮呢?须知其乃是东林党首领之一,与赵南星、顾宪成号为“三君”,一个在朝堂上敢怼万历、敢杠万历牛人张居正的超级牛人。通读此文后方知原由有二。一是其父亲长期在安远教书,故而对安远有一种亲近之感。即文中所言“ 先大人传经兹地最久,……逝且未久,口泽如新。予每见安邑人士,如见先大人焉。 ”;二是应当时县令区大枢(万历元年举人,广东高明人,官至岳州通判)致书所请,抺不开情面。即文中所言“ 博士罗庆阳、徐崇正、遣都讲杜宏遇等持状来请……,惟先生一言以诏来兹。……侯名大枢督理诸生……并书 ”。 但我猜想也许还有第三个原由,即此时(万历三十五年)邹已致仕在家讲学17年,早非那个朝堂之上天不怕地不怕的“愤青”了,谙于人情世故自然乐受“提携后进”之誉,当然也看在那不菲的润笔份上。

邹元标(1551年~1624年),字尔瞻,号南皋。江西吉水人,万历五年进士。

以上两文皆出于名臣大儒,估计后人无人敢冒天下之大不韪托伪而作。但以此两文名在网上搜索,竟是泥牛入海渺无音讯。想来无非是两种情由:一是漏编或以为非上乘之作而弃之编外;二是被辑于某书某目之下,度娘无从识别。所以最后就自然而然地想到了正史——《明史》。在“古籍网”搜到《明史.宋濂传》,细读其文,其中有曰:

“(洪武)四年迁国子司业,坐考祀孔子礼不以时奏,谪安远知县,旋召为礼部主事。”

言之凿凿,是为定论。

忽然想起,原安远一中正是历代县衙所在。记得三十多年前在彼求学时学生食堂边上有一处厅堂尚存,门前还有石狮石柱,柱上镌有楹联,可惜当时没有留意识记。沧海桑田,世事变迁,也许只有校园中那棵古榕和那几棵古柏见证了这一切。三十多年前的某一天清晨,当我们诵读《送东阳马生序》时,又有谁会想到,它的作者早在六百多年前就在那片土地上训导诸生:

“今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉!……”