农业相关部首

揭秘“农”的偏旁:探寻农耕文化的深厚底蕴与现代启示

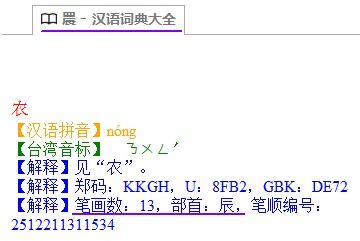

在中国浩瀚的汉字海洋中,“农”字如同一颗璀璨的明珠,承载着中华民族悠久的农耕历史和丰富的文化内涵。这个字的偏旁部首——“亠”(即“冖”,本作“幂”,意为覆盖物)与“辰”(古字形像蜃壳或农具,后作“晨”的初文,本义为古时指早晨,同时辰又指日、月、星的总称,还可以特指北辰和泛指星辰),巧妙结合,不仅描绘了古代农耕生活的场景,更蕴含了深厚的哲学思想和现代启示。今天,就让我们一起深入探索“农”的偏旁之谜,感受农耕文化的独特魅力。

偏旁解读:从字形看农耕文明

“农”字的偏旁“亠”,虽看似简单,却如同一顶草帽,为辛勤耕耘的农人遮挡烈日,象征着农人坚韧不拔、吃苦耐劳的精神。在古代的农耕社会,农民们顶着烈日,冒着风雨,用汗水浇灌出一片片丰收的田野。这顶无形的“草帽”,不仅保护了他们的身体,更成为他们心中坚不可摧的精神支柱。

而“辰”的部分,则更加直观地展示了农耕生活的场景。它既可以理解为古代的农具,如犁、锄等,也可以看作日、月、星辰的象征,寓意着农耕与天文、自然的紧密联系。在古代,人们通过观察天象,掌握季节变换的规律,从而合理安排农事活动,确保农作物的丰收。这种与自然和谐共生的智慧,至今仍值得我们学习和借鉴。

农耕文化的深厚底蕴

“农”字及其偏旁所承载的,不仅仅是字面上的意义,更是中华民族农耕文化的深厚底蕴。农耕文化作为中华文明的重要组成部分,孕育了丰富多彩的物质财富和精神财富。

在物质层面,农耕文化推动了农业生产技术的发展和进步。从刀耕火种到精耕细作,从简单农具到复杂机械,每一次技术的进步都极大地提高了农业生产效率,为人类社会的繁荣和发展奠定了坚实的基础。同时,农耕文化还促进了农产品的多样化和品质提升,满足了人们日益增长的物质需求。

在精神层面,农耕文化塑造了中华民族独特的民族性格和文化心理。农耕生活培养了人们勤劳、节俭、团结、互助等优秀品质,这些品质成为中华民族精神的重要组成部分。此外,农耕文化还孕育了丰富的民俗风情和文学艺术,如春节、端午、中秋等传统节日,以及诗词歌赋、民间故事等文学作品,都蕴含着浓郁的农耕文化气息。

“农”的偏旁与现代启示

在快速发展的现代社会,“农”的偏旁依然具有深刻的启示意义。它提醒我们,无论时代如何变迁,农业始终是国家发展的基石,是人民生活的根本。

首先,“农”的偏旁启示我们要尊重自然、顺应自然。在农业生产中,我们要遵循自然规律,合理利用自然资源,保护生态环境,实现农业可持续发展。同时,我们也要加强科学研究和技术创新,提高农业生产效率和产品质量,满足人民群众日益增长的美食需求。

其次,“农”的偏旁鼓励我们要发扬勤劳节俭的传统美德。在现代社会,虽然生活条件得到了极大改善,但勤劳节俭的精神依然是我们应该继承和发扬的。我们要珍惜每一份劳动成果,节约每一份资源,为建设资源节约型和环境友好型社会贡献自己的力量。

再次,“农”的偏旁还提醒我们要注重文化传承和创新。农耕文化是中华民族宝贵的精神财富,我们要深入挖掘和传承其中的优秀元素,同时结合现代社会的实际情况进行创新和发展。通过举办农耕文化节、建设农耕文化博物馆等方式,让更多的人了解和感受农耕文化的魅力,推动中华文化的传承和发展。

最后,“农”的偏旁还蕴含着对现代城市生活的启示。在快节奏的都市生活中,人们往往忽视了与自然的联系和内心的宁静。而农耕文化所倡导的回归自然、享受生活的理念,正是现代城市人所需要的。我们可以通过参与农家乐、体验农耕生活等方式,找回与自然的亲近感,享受简单而纯粹的生活乐趣。

结语

“农”的偏旁,不仅是一个汉字的重要组成部分,更是中华民族农耕文化的缩影和象征。它承载着悠久的历史和深厚的文化底蕴,也为我们提供了宝贵的现代启示。让我们在传承和发扬农耕文化的同时,不断汲取其中的智慧和力量,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。在未来的日子里,愿我们每个人都能像农人一样,怀揣着对自然的敬畏和对生活的热爱,脚踏实地、勇往直前,共同书写属于我们的精彩篇章。