J.D.塞林格是谁?简介一下

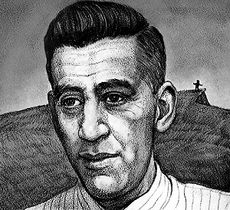

J.D.塞林格,这位在文学史上留下深刻印记的美国作家,以其独特的笔触和深刻的洞察力,塑造了一个又一个鲜活的角色,尤其是《麦田里的守望者》中的霍尔顿,成为了无数青年心中的共鸣。今天,让我们一起走进塞林格的世界,了解这位文学巨匠的生平、作品及其背后的故事。

早年生活与教育经历

塞林格,全名杰罗姆·大卫·塞林格(Jerome David Salinger),于1919年1月1日出生在纽约曼哈顿的一个犹太富商家庭。童年时代的塞林格沐浴在母亲的溺爱中,养成了他无拘无束、喜爱自由的天性。然而,这种自由的天性并未在学校的教条式教育中得到很好的释放。15岁时,他被父亲送到宾夕法尼亚州的一所军事学校——福吉谷军事学校。这段经历虽然压抑,却培养了塞林格对写作的兴趣,他常常在熄灯后躲在被窝里,就着手电筒的微光奋笔疾书。

军事学校的清规戒律让塞林格感到反感,他刻意违反校规,深夜离校,抽烟,还用挖苦的话语嘲讽他人。1936年,塞林格从军事学校毕业,随后进入纽约大学主修特殊教育,但没多久就放弃了学业。1937年,他被父亲送到奥地利维也纳学做肉品生意,但在纳粹统治奥地利前离开。之后,他回到美国,进入哥伦比亚大学夜间部学习写作课程,虽然作品得到教授的称赞,但并未取得学位。

写作生涯的起步

塞林格的写作生涯始于他在纽约的时候,他开始向杂志投稿,其中大部分是为了赚钱,但也不乏一些好文章。他的第一篇短篇小说《年轻的伙伴》发表于1939年,讥讽了当时上流社会沉迷浮华、装腔作势的生活。二战爆发后,塞林格中断了写作,从军加入陆军第四步兵师,参与了诺曼底登陆等战役。在巴黎,他结识了时任战地记者的欧内斯特·海明威,两人相互欣赏,海明威也称赞了塞林格的作品。

战争给塞林格留下了深刻的烙印,也奇迹般地促成了他写作生涯的突飞猛进。1946年退伍后,他开始专心创作。1948年,他在《纽约客》杂志上发表了备受好评的小说《逮香蕉鱼的最佳日子》(后收录于《九故事》中),这部作品在文坛内部引起了轰动,以品味刁钻、言辞刻薄著称的纳博科夫也曾给予高度评价。

《麦田里的守望者》与成名

塞林格真正意义上的成名作是1951年出版的长篇小说《麦田里的守望者》。这部小说通过主人公霍尔顿的视角,揭示了青少年在成长过程中的迷茫、困惑和对社会的不满。霍尔顿对虚伪和伪装的厌恶,以及对纯真和真实的渴望,深深触动了无数读者的心。小说的出版立即登上了畅销书排行榜,塞林格一举成名。

《麦田里的守望者》不仅是一部文学佳作,更成为了青年文化的经典。霍尔顿的形象成为了叛逆、迷茫、渴望纯真的代名词。塞林格在小说中融入了自己的成长经历和内心挣扎,使得这部作品具有了自传的色彩。

隐居生活与后期作品

《麦田里的守望者》的成功给塞林格带来了巨大的名声和关注,但他却选择了一条与世隔绝的道路。1953年,他在发表了《九故事》的最后一篇小说《泰迪》后,宣布隐居。他在新罕布什尔州的乡间购置了一片约90英亩的土地,建起了一座小屋,过上了隐居的生活。

隐居期间的塞林格并未放弃写作,但他的作品却越来越少公开出版。他后期的作品越来越倾向于东方哲学和禅宗,文字平白无奇,却又蕴含深意,让人似懂非懂,又难以释手。1999年,塞林格在34年没有发表任何作品后,终于发表了新的长篇小说《哈普沃兹16,1924》。这部作品最早以短篇的形式出现在1965年的《纽约客》上,但直到1999年才以长篇小说的形式出版。

个人生活与情感经历

塞林格的个人生活同样充满了传奇色彩。他曾与名作家尤金·奥尼尔的女儿乌娜·奥尼尔交往,但这段感情并未长久,乌娜最终投向了卓别林的怀抱。这段经历对塞林格的打击很大,成为了他作品中反复出现的主题之一。

塞林格在欧洲期间曾经与一个女医生结婚,但不久便离异。1953年,他与一个叫克莱尔·道格拉斯的女学生相识,两人在1955年结婚,但后来又离婚。1972年,塞林格在一本杂志上看到一个名叫乔伊斯·梅纳德的耶鲁大学女学生的文章和照片,立即被她吸引,两人开始通信。然而,这段关系在十个月后破裂。

遗产与影响

2010年1月27日,塞林格在新罕布什尔州的家中自然死亡,享年91岁。他的离世标志着一个时代的结束,但他的作品却永远留在了人们的心中。塞林格以其独特的文学风格和深刻的洞察力,影响了无数作家和读者。他的《麦田里的守望者》不仅是一部文学经典,更成为了青年文化的象征,激励着一代又一代的年轻人去追寻纯真、真实和自我。

塞林格的作品充满了对人性的深刻洞察和对社会的批判。他通过笔下的角色,展现了人们在成长过程中的迷茫、困惑和对未来的不确定感。他的文字平实而深刻,能够触及人心最柔软的部分。塞林格虽然选择了隐居的生活,但他的作品却永远与世人同在,继续影响着每一个渴望纯真和真实的人。

回顾塞林格的一生,我们不难发现,他是一个充满矛盾和挣扎的人。他渴望自由,却又受到社会的束缚;他追求纯真,却又不得不面对现实的残酷。然而,正是这些矛盾和挣扎,造就了他作品中那些鲜活、真实的角色,也让我们在阅读他的作品时,能够找到自己的影子,感受到那份共鸣和力量。